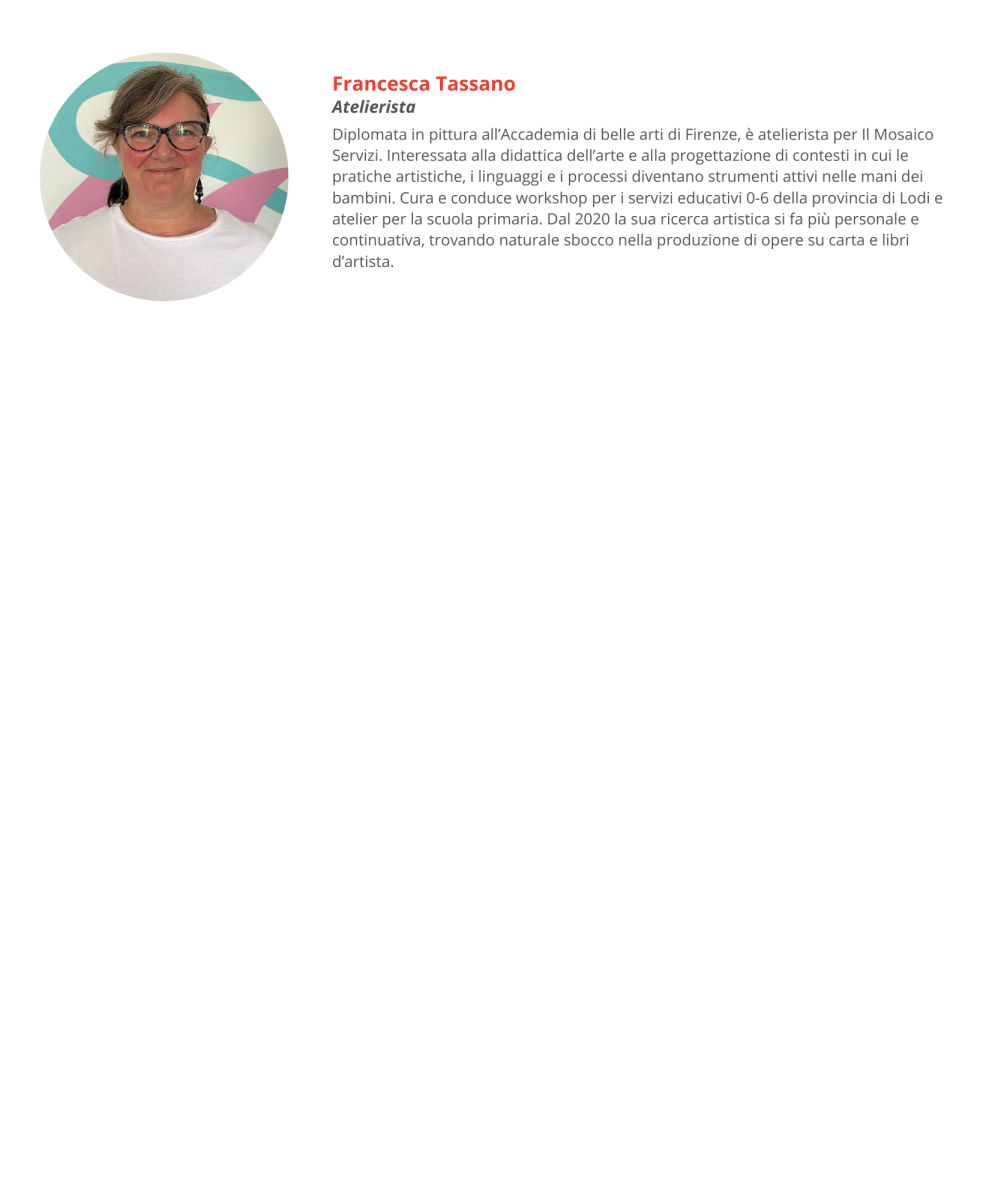

Di Francesca Tassano

Francesca Tassano ci fa entrare a piccoli passi nel mondo del suo lavoro di atelierista nei servizi educativi. Questa figura professionale, presente in molte realtà, integra l'arte nell'ambiente scolastico per creare nuove opportunità di apprendimento…

Lettura consigliata a: genitori, educatori, insegnanti

Nella nuova stagione dell’esploratorio appena iniziata intendo raccontare qualcosa del lavoro dell’atelierista nei servizi educativi. Questa figura professionale è diffusa in molte realtà educative e non solo, la sua presenza ha lo scopo di portare, nei luoghi dedicati all’educazione, l’ARTE in tutte le sue forme, nelle sue pratiche, nelle tecniche, nel pensiero, nello sguardo e nelle sue potenzialità come veicolo per nuove prassi atte a trovare diversi e nuovi accessi agli apprendimenti.

LA FORMAZIONE

Non è difficile trovare corsi per diventare atelieristi, tuttavia il percorso formativo artistico individuale può essere configurato in maniera molto personale seguendo le proprie inclinazioni e visioni. Non esiste una vera e propria categoria professionale o delle linee guida ufficiali per cui sono diversi i modi in cui questo lavoro viene praticato, come esistono diversi nomi con cui, chi svolge questa professione, viene chiamato laboratorista, atelierista, esperto esterno oppure semplicemente identificato con la professione artistica svolta, come musicista, artista, poeta, illustratrice, e così via.

La presenza dell’atelierista nei servizi educativi nasce da un’idea del pedagogista e insegnante Loris Malaguzzi (1920-1994), che inserisce questa figura nell’equipe didattica assieme a insegnanti, educatori e pedagogisti, in alcune scuole di Reggio Emilia.

In linea di massima l’atelierista ha una formazione artistica e lo scopo di progettare contesti in cui gli apprendimenti sono veicolati dall’incontro tra bambini e materiali di varia natura assieme alle azioni, pensieri, considerazioni che avvengono tra i materiali, i bambini e gli adulti, in una condizione di libertà e apertura alla divergenza. Il tutto situato in un intreccio di relazioni tra atelierista, bambini e insegnanti, volto alla continua ridefinizione e crescita dei percorsi e progetti messi in atto. Non sempre però questa stretta collaborazione progettuale tra atelierista ed equipe educativa è riscontrabile al di fuori delle scuole di Reggio Emilia che applicano il Reggio approach e che hanno avuto modo di approfondire, vivere, far sedimentare negli anni (inizio anni ’60) un metodo che rappresenta un’eccellenza italiana conosciuto in tutto il mondo.

"Mondi verdi" - Scuola dell'infanzia Cambiè, Boffalora D'adda (LO)

Laboratorio "Giocare con la luce" - Scuola dell'infanzia Boselli, Cornegliano Laudense (LO)

Restando sul tema atelier come laboratorio di ricerca attiva, in Italia, ma conosciuta in tutto il mondo, un’altra grande eccellenza è rappresentata da Bruno Munari che negli anni ’70 portò i laboratori artistici nelle realtà museali, in biblioteche e centri privati dando il via a un nuovo modo di attivare l’incontro con l’arte attraverso la sperimentazione, la ricerca sugli alfabeti originari del linguaggio artistico, l’attenzione al processo. Da qui, negli anni, si sono diramati percorsi portati avanti da professionisti, associazioni, cooperative strutturati in base alle possibilità economiche, alle sollecitazioni dei territori, delle amministrazioni degli istituti scolastici ed enti vari.

Gli atelieristi sono tanti e diversi

Possiamo trovare liberi professionisti formati nella progettazione di attività laboratoriali invitati da scuole, asili, enti a portare avanti attività di ispirazione artistica con alunni o persone interessate, come possiamo trovare artisti, musicisti, attori e attrici, danzatori…

Accolti negli istituti scolastici a proporre esperienze a bambini, bambine, ragazzi e ragazze; oppure diventano figure specifiche inserite nell’organico di cooperative o associazioni, come nel caso del Mosaico Servizi.

Torniamo ora a Loris Malaguzzi e alla sua proposta, rivoluzionaria per l’epoca, di far entrare l’atelierista nell’organico della scuola. Ai tempi era un’idea embrionale che si posizionava culturalmente in un periodo in cui il modo di produrre e leggere l’arte si stava rinnovando, l’interiorità dell’artista era importante al pari o più della tecnica, l’artista è colui che traduce il mondo in modo diverso.

Introdurre una persona con formazione artistica nella scuola significava e significa portare nuovi linguaggi per tradurre la realtà, quindi, musica, pittura, poesia, danza, grafica entrano in un contesto dove il linguaggio verbale è pressoché unico e privilegiato.

Le pratiche artistiche sono una bussola per orientarsi, per trovare una mappa, nell’arte, utile a cercare delle nuove strategie di lavoro a scuola da integrare a quelle esistenti per rinnovarle o completarle, perché, appena i bambini iniziano ad esprimersi con quei linguaggi inediti ci si accorge che sono portatori di una visione del mondo e di una poetica unici. La proposta dell’atelierista non è per omologare, ma per partire dall’immaginario dei bambini e procedere con loro attraverso una pluralità di visioni e proposte nel codificare nuove letture del mondo.

Tutto parte dal presupposto che il bambino apprende con tutto il corpo, i sensi e l’interiorità e ogni bambino ha modi differenti di entrare in contatto con il mondo. Da qui la teoria dei 100 Linguaggi per cui ci sono diversi modi del bambino (e dell’essere umano) di rappresentare, comunicare ed esprimere il pensiero attraverso diversi media e sistemi simbolici, tutti questi sistemi, i linguaggi, possiedono una capacità espressiva che spesso viene sottovalutata o non riconosciuta, ma in realtà contribuiscono a strutturare i concetti appresi e permettono ad ogni bambino di accedere alla conoscenza attraverso diverse porte. In quest’ottica l’atelierista allestisce spazi reali e di pensiero, cerca e sceglie materiali parole, domande, è sempre in formazione e attento al ricco fluire dell’arte, è un forte alleato dei bambini nell’ascolto della loro profonda realtà e nel cercare con loro la loro peculiare possibilità di farla propria.

GLI APPUNTI DELL'ESPLORATORIO

"I cento linguaggi dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia.”

- C. Edwards, L. Gandini, G. Forman; Edizioni Junior